Дворяне Лосевы в то время процветали, они владели многими имениями в округе. Так 1778 году в Губарево в числе землевладельцев значились капитан Василий Минич Лосев и прапорщик Михаил Петрович Лосев.

Как протекала барская жизнь в доме? Мы о ней ничего не знаем, но, судя по описи, жизнь была бурной.

«В особняке насчитывалось, например, семь диванов, пять из которых были оклеены «красным деревом» и обиты ситцем, один оклеен только «красным» и еще один – только «березовым деревом». Господа сидели в 18 креслах, облагороженных «красным деревом» и ситцем, да еще на 35 стульях, отделанных березой и ольхой, с плетеными подушками. Смотрели в два огромных зеркала. Хранили белье в 26 сундуках (помимо шкафов). Баюкали ребят в трех детских кроватках. Что-то писали за письменным столом «красного дерева». Играли в бильярд. Пили чай из двух самоваров «желтой меди», семи фарфоровых чайников и 24 таковых же чашек с блюдечками. Разливали квас из двух стеклянных графинов и водку из двух хрустальных, ставя на стол 24 стакана, 24 бокала и 24 хрустальных рюмки. Щи ели в более узком семейном кругу (8 серебряных столовых ложек, одна разливная «вызолощенная»). Время сверяли по двум «столовым» часам (одни бронзовые, другие, как сказано в описи, «аглицкие») по одним серебряным карманным часам «с репетиром» (т.е.боем). Молились 14 иконам, главные из которых – Собор Пресвятой Богородицы «в серебряной вызолощенной ризе» и Спаситель Благославляющий в серебряной рясе.

В 1845 году владельцем усадьбы становится Михаил Николаевич Сомов (8.1.1812г. – 1856г.) – поручик в отставке, был женат на Варваре Петровне. В Губарево были рождены три его сына – Петр (1846г.), Митрофан (1849г.) и Сергей (1853г.). После смерти М.Н. Сомова в 1856 г. имение в Губарево досталось его старшему сыну - Петру Михайловичу (3.9.1846г. – 17.7.1908). В 1859 году в селе Губарево («казенной части») было 40 дворов, в которых проживало 384 человека. Во «владельческой» (приусадебной) части села был 41 двор с населением 412 человек. Всего в селе проживало 796 человек.

В 1900 г. в селе были 591 житель, 101 двор, общественное здание, школа, 2 маслобойных завода, 2 лавки.

Жители села Губарево относились к разным социальным группам. Жители южной окраины села были крепостными помещиков Сомовых, земли которых простирались в сторону Землянска на 25 верст от реки Дона.

Жители северной окраины села Губарево были не крепостными, а государственными крестьянами – однодворцами, которые платили подушную подать в государственную казну. Крепостные же крестьяне отбывали барщину, которая обычно выражалась в форме обработки помещичьей земли.

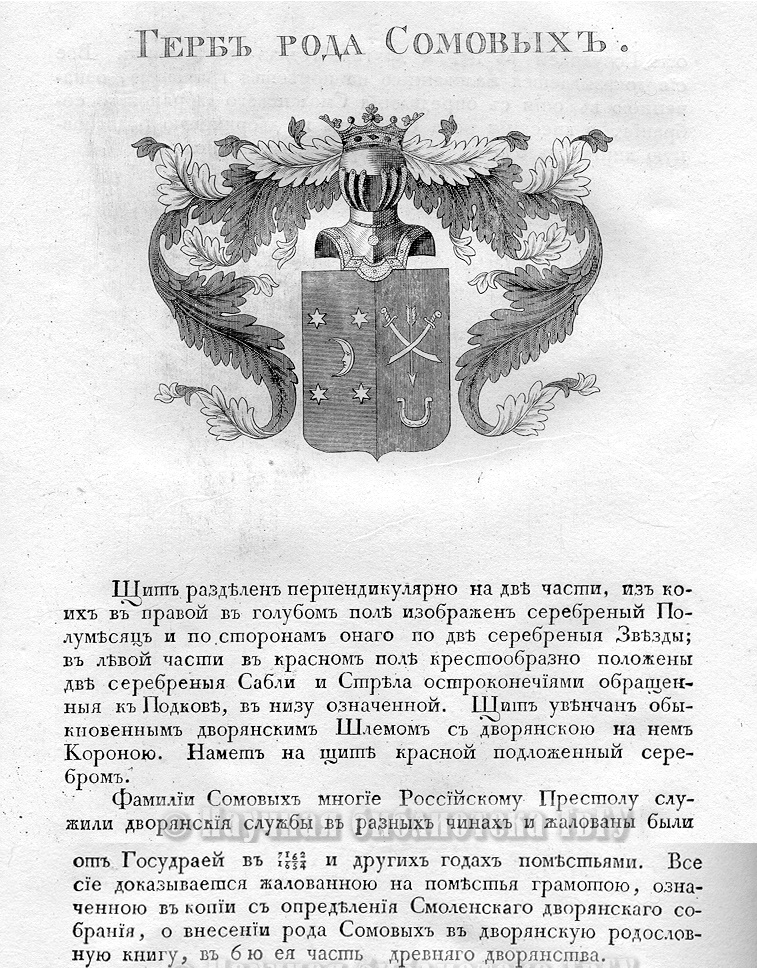

После смерти Петра Михайловича в 1908 году усадьба отошла его брату – Сергею Михайловичу Сомову, который распоряжался ведугскими поместьями вплоть до 1917 года. Действительный статский советник, гофмейстер императорского двора, предводитель Нижнедевицкого дворянства Воронежской губернии (1895 -1897) и Петроградский губернатор (1914 - 1917) член Государственного совета (1917). У братьев Сомовых был особняк на проспекте Революции (сад Дома офицеров). « На его усадьбе стоял целый поселок: одноэтажный деревянный, обложенный кирпичом дом о 14 комнатах; каменный флигель с мезонином, предназначавшийся под кухню, прачечную и канцелярию архива; каменная конюшня и каретный сарай; еще один деревянный флигель с кухней и кладовой; деревянный же сарай с ледником. Земельный участок со всеми на нем постройками оценивался в кругленькую по тем временам сумму – 12 тысяч рублей серебром». А в 1911 году Сомов покупает по купчей еще один дом с усадьбой у доктора Сталля Р.Ф. Жильцам было предложено съехать, после чего все строения Сомов пустил на слом. Перед первой мировой войной на этой земельной площадке воздвигались два здания в современном стиле, покрытые цементной штукатуркой. Весь этот комплекс нарекли в Воронеже «домом Сомова». В гербе рода мы четко прослеживаем принадлежность Сомовых к дворянству, которое верой и правдой служило Российскому престолу. Голубой цвет правой части щита символизировал величие, развитие, надежду и мечты. А в красном поле левой части крестообразно положены две серебряные сабли и остроконечная стрела, обращенная в подкову. Щит увенчан дворянским шлемом и короной. Это символизирует любовь к Отечеству, что ярко выражается в любви к своему родному дому, который построили, что говорится, на века. (фото 3)

Вот как описывает увиденное ученый – краевед П.А. Попов: «Сразу за церковью открывается вид на широкую речную излучину. Хотя и невелика Ведуга, но ничуть не похожа на множество беспомощных речек, засыхающих где-то в камышовых зарослях. Причудливо изгибаясь, омывая восточный правый берег, река набирает скорость, плещется о береговые коряги. Прибрежная гора красива в любое время года: ранней весной, когда покрывается зеленью салатного цвета, поздней ли осенью, когда лес наверху становится ярко-оранжевым. Косогор зарастает сочными травами и цветами. А от простора левобережной поймы захватывает дух». В этом живописном месте на береговом мысу, в юго-западной части села, обнесенной оградой с угловыми башнями, и расположилась территория усадьбы. От ворот в ограде начиналась аллея, разделявшая парадную зону с господским домом, регулярным террасным парком, спускающимся к реке, и хозяйственную зону с садом. Восточный дворовый фасад был оформлен более скромно - его центральная трехосная часть выделена двумя пилястрами и треугольным фронтоном. Между пилястрами на втором этаже помещена композиция из трех окон: широкое центральное с полукруглой нишей вверху и узкие боковые с круглыми нишками по осям, в которых размещен лепной растительный орнамент. На противоположной стороне аллеи, к востоку от дома, стоят два полутороэтажных кирпичных флигеля, построенных в середине XIX века. После национализации усадьбы в 1923 году в усадьбе разместился техникум, машино - тракторная станция, а затем школа.

Еще одним памятником губаревской природы является Чернышова гора, которая хранит жуткие тайны. Чернышова гора – это холм, покрытый лесом и круто спускающийся к Дону. Холм напоминает подкову или «сапожок». Существует множество легенд о таинственных камнях и огромных пещерах, разбойниках и кладоискателях, о «провалившихся» под землю монастырях и движущихся гробах» - все это осталось лишь в далеком подсознании стариков, словно и является гора былью. А узнать об этом можно из статьи Михаила Алексеевича Веневитинова, видного деятеля на ниве науки и просвещения. Статья была опубликована на страницах «Воронежских губернских ведомостей» в 1869 году. Сам Веневитинов побывал в пещере и описал ее. По его словам, это подземелье из камня, образующего своды и довольно правильные стены. Подземелье начинается с коридора, потом коридор делится на два широких хода. В стенах встречаются два – три отверстия, ведущие в другие очень узкие ходы. В своей статье Венивитинов передает услышанную от губаревского крестьянина Гавриила Попова легенду о богатыре Чернышове, жившем в XVI веке. Он был разбойник, имел шайку и скрывался с ними в пещере, в которой хранилось также награбленное им добро. Как почти всегда в подобных случаях, предания после смерти Чернышов поручил эту местность покровительству нечистой силы. Вот чем, по словам Попова, страшна эта пещера.

Дошла до нас (правда, в разрушенном виде) еще одна православная святыня – церковь Богоявления, построенная в 1657 году и перестраивавшаяся в 1701 и 1800гг. на средства помещика – майора И.И. Невежина. В этой церкви крестили своих детей помещики Лосевы – Сомовы. Д. Самбикин писал: «Церковь Богоявления в селе Губарево Землянского уезда с приделами на правой стороне – Казанской иконы Божьей Матери, на левой - придел Михаила Клопского. Каменная с колокольней» (фото 4). Традиционной датой основания церкви Богоявления считался 1880 год. Именно тогда был построен красивый каменный собор в честь святого события – Крещения Господа. Но место это непростое, веками намоленное. В «Хронологическом указателе церквей Воронежской епархии» есть интересные сведения об этом. Оказывается, каменному храму предшествовала деревянная церковь 1701 года, которая, в свою очередь, была выстроена на месте бывшей до нее, основанной в 1651году. Село Губарево – древнейшее из сел Землянского уезда.

Наш долг – сохранить память о прошлом. Мы с удовольствием приглашаем вас, дорогие друзья, посетить наше село Губарево Семилукского района Воронежской области. И вы увидите, какие замечательные люди живут в нашем селе. Люди, с гордость несущие вот уже более четырехсот лет традиции своих прадедов.